Herne. [sn] Auf dem Grundstück Castroper Straße 282 wurde nach dem Abriss des Bestands das frühere Kellergeschoss verfüllt; seither melden Anwohner:innen Feuchtigkeit am Grenzbau. Maßgeblich ist nicht der Zweck des Vorhabens, sondern die Rechtslage im Zeitpunkt der Ausführung: Bereits 2019 galt, dass der Abbruch bestimmter Gebäude nach der Bauordnung NRW (BauO NRW 2018) zwar anzeigepflichtig und nicht genehmigungspflichtig sein konnte – die Verfüllung eines mehr als 2 Meter tiefen Kellers jedoch kein verfahrensfreier Nebenakt ist, sondern technisch zu planen und bauaufsichtlich zu führen war (Materialklasse, schichtweiser Einbau, Verdichtung, Dränage, ggf. Trenn- oder Dichtlagen). Parallel griff das Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Wer Recycling-Baustoff (RC-Material, so wird heute Abbruchmaterial benannt) in den Untergrund einbringt, schafft potenzielle Eluatpfade für Salze oder Schwermetalle; deshalb war bereits 2019 vor Einbau regelmäßig eine wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde erforderlich – mit Analytik nach anerkannten Regeln (damals u. a. LAGA-M20), Einbaukonzept und Qualitätskontrolle. Genau diese doppelte Linie – bauordnungsrechtliche Einbindung der Verfüllung und wasserrechtliche Erlaubnispflicht – bildet den Prüfrahmen für Herne. Im Lichte dessen steht die Stiftung vor einer einfachen Bewährungsprobe: Liegen Nachweise über Materialgüte, Einbauweise und Überwachung vor, und wurde der Einbau wasserrechtlich erlaubt? Entscheidend bleibt jedoch die lokale Aktenlage.

Was die Stadt inzwischen einräumt – und was das praktisch heißt

Die Stadt Herne hat gegenüber SN SONNTAGSNACHRICHTEN erklärt:

In bauordnungsrechtlicher Hinsicht ist festzustellen, dass der Abbruch des urspr. Bestandsgebäudes nicht genehmigungs-, sondern nur anzeigepflichtig war bzw. ist. Dies ist 2019 ordnungsgemäß erfolgt. Eine umweltrechtliche Genehmigung wurde nicht erteilt, wobei 2023 in dieser Hinsicht eine Änderung der Rechtslage eingetreten ist. In derartigen Fällen ist es üblich, nachträglich eine konforme Lösung herbeizuführen. Dies bedeutet, nach einer inzwischen erfolgten bzw. in Bälde anstehenden Beprobung des Grundstücks so viel Füllmaterial abtragen und fachgerecht entsorgen zu lassen, wie in umweltrechtlicher Hinsicht für eine genehmigungsfähige Verfüllung erforderlich ist.

Übersetzt heißt das: Die Abbruchanzeige deckt die Verfüllung nicht automatisch ab; eine wasserrechtliche Erlaubnis lag nicht vor. Die Berufung auf 2023 bezieht sich auf die Ersatzbaustoffverordnung (EBV), die technische Anforderungen bundeseinheitlich konkretisiert. Am Grundsatz des WHG änderte das jedoch nichts: Schon 2019 durfte kein Stoff so in Boden/Grundwasser gelangen, dass eine nachteilige Veränderung zu besorgen war. Die von der Stadt angekündigte Beprobung ist fachlich richtig, bedeutet aber zugleich, dass derzeit kein genehmigungskonformer Zustand feststeht. Praktisch folgt daraus ein klarer Fahrplan: Erstens die Analytik des eingebrachten Materials (Eluat-/Feststoffwerte, Zuordnungsklasse), zweitens die technische Bewertung von Einbauweise, Verdichtung und Wasserführung (Sickerlinien, Stauhaltungen, Grenzwanddruck), drittens – falls Werte oder Einbau nicht passen – teilweiser Ausbau mit fachgerechter Entsorgung und erneuter Verfüllung nach heutigem Stand. Für Anwohner:innen zählt die Wirkung vor Ort.

„Uns interessiert, ob Wasser ordnungsgemäß abläuft und was genau im Boden liegt“,

sagen Betroffene.

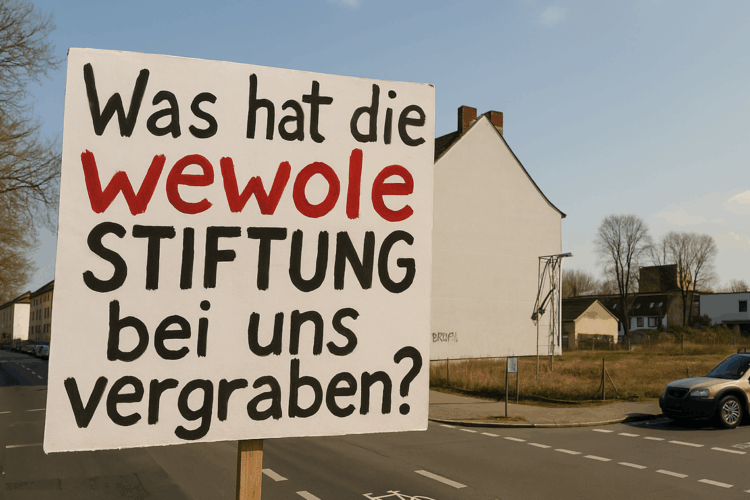

Die Verantwortung ist in der wewole STIFTUNG klar zu verorten: In der Phase der Beauftragung und Ausführung trug Rochus Wellenbrock als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung, Anne Krüger war ab 2021 als Vorständin in der operativen Führung; heute führen Anne Krüger und Arnd Lattenkamp die Stiftung. Diese Kontinuität verpflichtet zur vollständigen Transparenz: Offenlegung der Abbruchunterlagen (mit Verfüllungsbeschreibung), der Material-Lieferscheine und Prüfzeugnisse, der Einbau-/Verdichtungsprotokolle und der Ergebnisse der Beprobung – und, falls erforderlich, ein Sanierungs-/Rückbaukonzept mit Terminen und Information der Nachbar:innen. Substanz zählt mehr als Schlagworte: Wenn Nachweise stimmen, beruhigt das die Lage; wenn sie fehlen, schafft konsequente Nachbesserung Vertrauen.

Wenn jedoch bei der Beprobung Schadstoffe festgestellt werden sollten, dürfen die Anwohner:innen nicht auf eine oberflächliche Beseitigung vertröstet werden, sondern müssen auf die vollständige Offenlegung aller Messergebnisse bestehen – Stiftung und Stadt sind gleichermaßen gehalten, hier größtmögliche Offenheit an den Tag zu legen.

Es wird sich die Frage stellen, ob die Vorstände Anne Krüger und Arnd Lattenkamp von der fehlenden Genehmigung wussten – und warum sie über Jahre untätig blieben.