Frankfurt am Main/Herne. [sn] Der Alltag auf Hernes Straßen ist von klassischen Konflikten geprägt: zugestellte Bordsteinabsenkungen, halbseitig zugeparkte Gehwege, blockierte Einfahrten. Frankfurt am Main hat seit 2024 vorgemacht, wie man solche Verstöße systematisch erfasst und rechtssicher verfolgt: mit einem behördlichen Melde-Portal, das die notwendigen Pflichtangaben erzwingt und die Verwertbarkeit von Hinweisen aus der Bevölkerung erhöht. Die Bilanz ist deutlich: Binnen gut anderthalb Jahren gingen knapp 77 000 strukturierte Anzeigen ein; zugleich berichtete die Stadt von einer hohen Verwertbarkeit durch standardisierte Pflichtfelder. Diese Kombination aus niedriger Zugangsschwelle und verfahrensnahen Vorgaben professionalisiert den Zufluss von Sachverhalten, die der kommunale Außendienst allein nie flächendeckend erfassen kann. Frankfurt hat damit vorgeführt, was in Herne fehlt: ein nutzer:innenfreundliches Frontend, das die bekannte E-Mail- und Formularpraxis ablöst, Fehlerquellen minimiert und die Bearbeitung planbar macht. Die einschlägige Berichterstattung beziffert den Zustrom und die Qualität der Anzeigen; sie beschreibt zugleich, wie ein Prozessdesign den Rückstand der Verwaltung abbaut.

Im Ergebnis steht nicht eine Denunziationskultur, sondern eine nüchterne Ordnungspolitik. Die Grundidee ist simpel: Bürger:innen liefern Hinweise, die Behörde prüft – und nur die Behörde entscheidet. „Durch die Pflichtangaben im Online-Portal sind alle benötigten Angaben im Verfahren enthalten“, lautet der Frankfurter Kernsatz. Dass eine Kommune dadurch zusätzliche Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern erzielt, ist kein Selbstzweck, sondern Nebenprodukt konsequenter Rechtsdurchsetzung.

Der Rechtsstaat ist kein Knetgummi, den man sich so hinbiegen kann, wie man möchte.

Rechtlicher Rahmen: Formfreiheit, Amtsermittlung, Opportunitätsprinzip – aber kein „Formularzwang“

Juristisch ist die Lage weit weniger kompliziert, als mancher Verwaltungsalltag vermuten lässt. Bürger:innen dürfen Hinweise auf Ordnungswidrigkeiten grundsätzlich formfrei einreichen, solange kein spezialgesetzliches Schriftformerfordernis besteht. Das Petitionsgrundrecht Artikel 17 Grundgesetz (GG) und der Amtsermittlungsgrundsatz verpflichten Behörden dazu, substanzielle Eingaben zur Kenntnis zu nehmen und in angemessenem Umfang zu prüfen. § 24 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) formuliert unmissverständlich: Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen und bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen selbst. Ein exklusiver „Portalzwang“, der E-Mails mit aussagekräftigen Beweisfotos oder schriftliche Anzeigen pauschal unbeachtet ließe, wäre rechtlich angreifbar, solange kein Gesetz die Nutzung eines bestimmten Verfahrens vorschreibt. Eröffnet die Kommune den elektronischen Zugang, darf sie zwar technische Rahmenbedingungen definieren; sie kann aber andere geeignete Kommunikationswege nicht schlicht ausschließen. Die formfreie Entgegennahme tauglicher Hinweise bleibt der Regelfall, das Portal ist das Mittel zur Standardisierung.

Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gilt das Opportunitätsprinzip des § 47 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Die Verfolgungsbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welchem Umfang sie ermittelt und ahndet. Eine Ermessensreduzierung auf Null – also die Pflicht, zwingend tätig zu werden – kommt nur in atypischen, gravierenden Konstellationen in Betracht. Bei Parkverstößen des ruhenden Verkehrs liegt ein solcher gewichtiger Einzelfall grundsätzlich nicht vor; eine Ermessensreduzierung auf Null scheidet hier aus. In der Praxis heißt das: Nicht jede Anzeige muss verfolgt werden. Jede substanzielle Anzeige muss jedoch zur Kenntnis genommen und – nachvollziehbar – ermessensgerecht bewertet werden. Diese Kombination aus Formfreiheit, Amtsermittlung und Opportunität schützt vor blindem Automatismus ebenso wie vor pauschaler Nichtbefassung.

Von besonderer Relevanz ist die Verwertbarkeit von Beweisfotos aus der Bevölkerung. Das Verwaltungsgericht (VG) Ansbach hat am 02.11.2022 in zwei Entscheidungen (AN 14 K 22.00468; AN 14 K 21.01431) klargestellt: Das Fotografieren ordnungswidrig abgestellter Fahrzeuge und die Übermittlung der Bilder an die Polizei oder Ordnungsbehörde verstößt regelmäßig nicht gegen die Datenschutz-Grundverordnung. Grundlage ist das berechtigte Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO); die Eingriffsintensität ist gering, weil sich die Aufnahme auf das Fahrzeug und sein Kennzeichen in einer Verkehrssituation richtet. Ergänzend hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 15.05.2018 (VI ZR 233/17) entschieden, dass Dashcam-Aufnahmen im Zivilprozess nicht per se unverwertbar sind. Beides bedeutet nicht, dass zeitlich unbegrenzte, anlasslose Überwachung zulässig wäre. Es bedeutet, dass anlassbezogene Beweismittel rechtlich nutzbar sein können, wenn sie an die zuständige Stelle gelangen und sich auf den konkreten Verstoß beziehen. Für Kommunen ist das entlastend: Die rechtliche Hürde für die Annahme und Prüfung solcher Eingaben ist niedrig; das Risiko eines pauschalen Beweisverwertungsverbotes ist fernliegend.

Verwaltungspraxis in Herne: Prozesse ordnen, Personal schützen, Erwartungen steuern

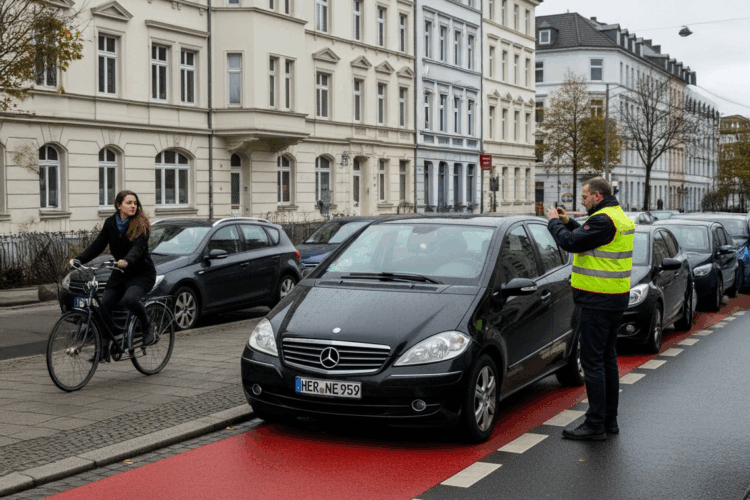

Herne gestattet Bürger:innen bereits heute, Verkehrsordnungswidrigkeiten anzuzeigen; die Bußgeldstelle im Fachbereich Öffentliche Ordnung stellt dafür ein klassisches Formular bereit, das per E-Mail oder Post übermittelt wird. In der Sache ist das korrekt, in der Wirkung jedoch begrenzt: Mediensprünge, unvollständige Angaben und uneinheitliche Beweisführung erzeugen Rückfragen und Verzögerungen. Ein Portal löst genau dieses Problem, indem es Pflichtfelder, Upload-Vorgaben und Plausibilitätsprüfungen vor die Bearbeitung zieht. Frankfurt meldet zehntausende strukturierte Eingänge und spricht von „hoher Qualität“ der Anzeigen; andere Städte berichten, dass die Verwertbarkeitsquote formgestützter Eingaben signifikant über derjenigen formloser Mails liegt. Gleichzeitig zeigt der Frankfurter Weg, wie Priorisierung funktioniert: E-Mail-Anzeigen werden nur dort bearbeitet, wo der Tatvorwurf nicht im Portal abbildbar ist. Das ist juristisch vertretbar, weil es die Formfreiheit nicht beseitigt, sondern Verwaltungskapazitäten lenkt und transparent macht. Für Herne liegt hier die Chance, von Beginn an Kriterien, Schwellenwerte und Statusanzeigen zu definieren, damit Bürger:innen wissen, was verwertbar ist und woran eine Anzeige scheitert.

Doch selbst das beste Portal schafft keine zusätzlichen Köpfe. Der Mengendruck ist real. Frankfurt begründete die Einführung ausdrücklich mit Überlastung und beschrieb Bearbeitungsquoten klassischer Privatanzeigen teilweise deutlich unter fünfzig Prozent – bevor die Standardisierung griff. Ein Blick auf vergleichbare Kommunen und Plattformen wie weg.li illustriert, wie groß die latente Meldelust ist. Öffnet Herne die Schleusen „ohne“ Prozessdesign, rollt eine Anzeigenflut über die Bußgeldstelle, die mit den vorhandenen Ressourcen nicht vollständig zu bewältigen ist. Das ändert nichts an der Rechtslage – Personalengpässe rechtfertigen keine Nichtannahme –, erklärt aber die Notwendigkeit ermessensgeleiteter Priorisierung nach § 47 OWiG. Realistisch betrachtet kann eine Stadt Recht und Ordnung nicht vollständig durchsetzen, wenn Ressourcen fehlen; genauso realistisch ist, dass sie es besser durchsetzt, wenn Eingaben standardisiert, qualitativ und steuerbar einlaufen.

„Wir brauchen Lösungen, die den Alltag ordnen“,

lautet der politische Kernsatz. Der Weg dorthin ist nicht geheimnisvoll: Portal vor Freitext, klare Prüfkriterien, konsequente Kommunikation. Und ja – bei Parkverstößen des ruhenden Verkehrs ist in aller Regel kein gewichtiger Einzelfall gegeben, der die Ermessensspielräume auf null reduziert. Die Behörde darf eingestellt lassen, muss aber begründet abwägen. Wer das transparent macht, verliert keine Legitimation – er gewinnt Vertrauen.

Herne soll Recht und Ordnung durchsetzen; mit dem vorhandenen Personal ist die Masse eingehender Hinweise jedoch realistisch nicht zu bewältigen. Rechtlich gilt das Opportunitätsprinzip; gerade bei Parkverstößen des ruhenden Verkehrs liegt regelmäßig kein gewichtiger Einzelfall vor, der das Ermessen auf Null reduziert. Politisch wirkt eine Stadt unglaubwürdig, die Recht und Ordnung weder durchsetzen kann noch will – vielleicht ist das in Herne bereits gelebte Anarchie.