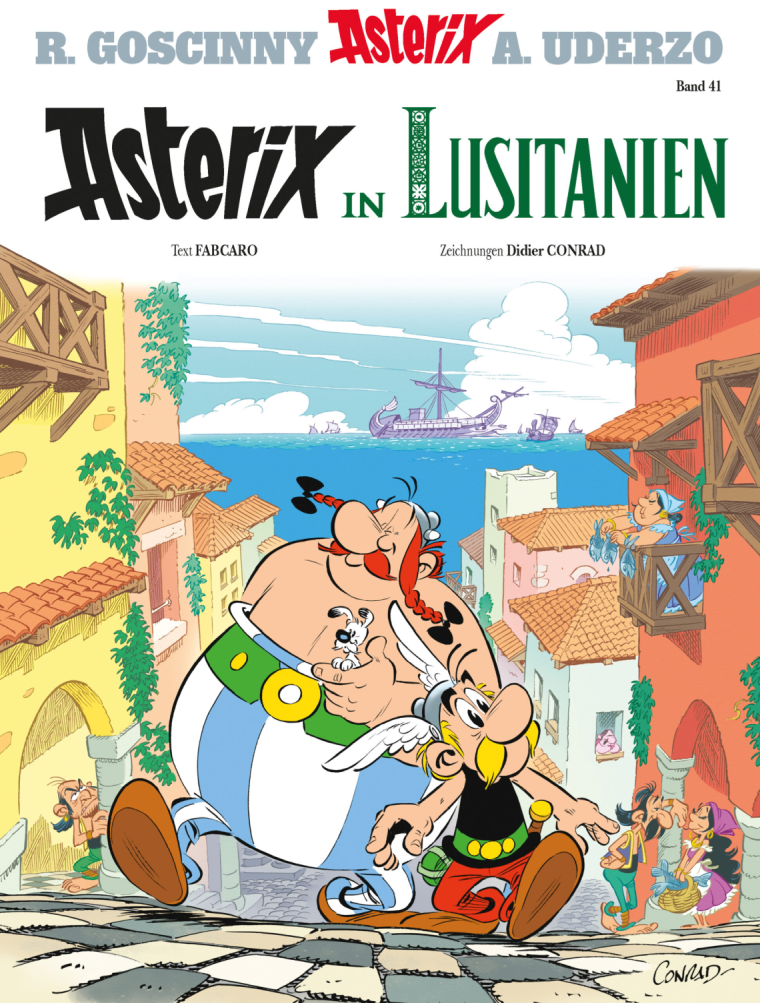

Berlin/Lissabon (PT). [sn] Am 23.10.2025 kehren Asterix, Obelix und Idefix mit „Asterix in Lusitanien“ in jene Form zurück, die die Reihe seit Jahrzehnten trägt: das Reisealbum. Autor Fabcaro und Zeichner Didier Conrad verlagern die Handlung in die römische Provinz Lusitanien – das heutige Portugal – und lassen die vertraute Dramaturgie souverän greifen. Ein Hilferuf, ein Aufbruch aus dem unbeugsamen Dorf, ein Gegenspieler aus der römischen Verwaltung, dann List, Handkante, Festgelage. Der Witz zündet an Details: an Formularritualen, überforderten Zenturionen, missmutigem Obelix vor einem Teller Bacalhau statt Wildschwein, an kleinen Kippmomenten, in denen aus Kulisse Geschichte wird. Die Eckdaten sind klar: Erscheinungstermin 23.10.2025, 48 Seiten, Hardcover 13,50 € und Softcover 7,99 €, ISBN 978-3-7704-2441-2 – bestätigt vom Verlag und bereits im Handel sichtbar. Den Auftakt begleitet ein internationaler Pressespiegel; als frühe Tonlage ließe sich die nüchterne Feststellung zusammenfassen: Das Album erfüllt Erwartungen ohne Automatismus. Es ist präzise gebaut, pointiert geschrieben, sauber inszeniert. Asterix-Verleger Wolf Stegmaier bringt es auf den Punkt: „‚Asterix in Lusitanien‘ hat alles zu bieten, was ein Asterix-Album so unvergleichlich macht: wunderbar in Szene gesetzte Landschaften des heutigen Portugals, lokale Spezialitäten – abgesehen von Bacalhau, wenn es nach Obelix geht – und jede Menge liebevoll aufs Korn genommene Klischees.“ Ein Pressebericht zeichnet die Konturen bereits vor und markiert, worauf sich die Fangemeinde freuen kann: kulinarische Motive, satirische Bürokratie-Sticheleien, Cameos, die nicht mit dem Holzhammer arbeiten, und die modernisierte Rollenverteilung bei den Römer:innen. Wer mit einem schnellen Überblick beginnen möchte, findet ihn im aktuellen Feuilleton der WELT.

Setting und Rhythmus: Wie die Reiseform wirkt – und warum das Album trägt

„Lusitanien“ demonstriert, wie gut die Serie funktioniert, wenn sie Raum atmen lässt. Fabcaro verdichtet seine Dialoge so, dass zwischen den Sprechblasen Luft bleibt für Conrads Blickführung: klare Achsen, saubere Panel-Rhythmen, kinetische Schläge, die Wucht haben, ohne je bloß brutal zu sein. Die Farbpalette arbeitet mit mediterranen Tonwerten – Staubgelb, Meeresblau, Ziegelrot –, die dem Schauplatz eine eigene Temperatur geben. Semantisch fächert das Album ein Feld auf, das eng am Fokus bleibt und zugleich Vielfalt zulässt: Römer:innen, Miraculix und sein Zaubertrank, Lusitanien und Olisipo (das antike Lissabon), Legionär:innen, Galeeren, Amphoren, Fado, Portwein, Küstenmärkte. Das Dorf bleibt moralischer Anker: Majestix und Gutemine erden den Aufbruch, Verleihnix und Automatix bilden das handwerkliche Gegenpaar, Troubadix setzt den Unruhepunkt. Miraculix ist Regelpoet und Taktgeber – sein Trank limitiert Möglichkeiten und stiftet zugleich Komik. Die Satire richtet sich auf Strukturen, nicht auf Personen: römische Hybris, Verwaltungsversessenheit, Macht aus Gewohnheit. Das ist altbekannt – und doch frisch, wenn es so sauber gebaut ist. Wer den historischen Rahmen nachzeichnen möchte, wird im Überblick rasch fündig; die römische Provinz Lusitanien, die Westkante des Imperiums, liefert eine robuste Folie für die klassische asymmetrische Kriegsführung der Gallier:innen. Für den schnellen Kontext bietet sich ein neutraler Einstieg an: Wikipedia-Artikel „Asterix in Lusitania“. Wichtig bleibt dabei die Balance: Der Band ist kein touristischer Bilderbogen, sondern ein Abenteuer, das die Serie in ihren Tugenden bestätigt. Der Running Gag mit Obelix’ Fischaversion ist präsent, aber nie Selbstzweck; der Humor flackert in Nebenfiguren, Blicken, Lautmalereien, nicht in Dauerschleifen. Wer sich für die Reihe interessiert, findet im Verlagsshop die nüchternen Produkt-Parameter – Lieferfenster, Einband, Preis – ohne jede Folklore, genau so, wie man es für eine schnelle Kaufentscheidung braucht.

Einordnung in die Reihe: Handwerk, Markt und die Sache mit den Erwartungen

Seit 1959 hat Asterix weltweit Hunderte Millionen Alben verkauft; mehr als 100 Sprachen und Dialekte dokumentieren, wie breit die Leserschaft ist. „Lusitanien“ reiht sich darin als 41. Abenteuer ein – ein Reisealbum, das die Mythologie weder aufbricht noch verklebt. Der Plot ist konzentriert, das Gag-Timing präzise, die Figuren bleiben eigen. Julius Caesar ist weniger Bühnenheld als atmosphärischer Druck; die römische Welt ist ein Apparat, der knarzt. Entscheidend ist, dass nichts ausgestellt wirkt: Die Übersetzung bleibt auf der Höhe der Tradition, Wortverdrehungen sitzen, Tempo und Atem wechseln in sinnvollen Intervallen. Für Einsteiger:innen ist der Band lesbar, ohne die Serie zu kennen; für Langzeitleser:innen ist er reich genug, um vertraute Muster als Variation zu schätzen. Wer nach dem Lesen direkt bestellen möchte, kommt mit einem Klick ans Ziel – hier entlang zur gängigen Kaufoption: Amazon-Produktseite: „Asterix in Lusitanien“. Für die redaktionelle Einordnung und Folgeberichte empfiehlt sich der Blick in die hauseigene Kultur-Rubrik der SN SONNTAGSNACHRICHTEN, in der das Album in den kommenden Wochen in größere Serienkontexte eingeordnet wird: Rubrik „Kultur“ der SN SONNTAGSNACHRICHTEN. Wer das Offizielle bevorzugt, prüft parallel die Verlagsangaben; sie führen präzise durch die Produktdaten, ohne feuilletonistische Deutung. Und wer gern an der Quelle blättert, nutzt den englischsprachigen Auftritt der Marke selbst, der die Kerninformationen aus Sicht des Rechteinhabers bündelt. All das ist hilfreich, aber nicht nötig, um den Band einzuordnen: „Lusitanien“ ist in erster Linie ein sauber gemachtes Abenteuer, das genau das liefert, was die Reihe gegen jede Konjunktur immunisiert hat – Zivilcourage, Gemeinschaft, Schlagfertigkeit.