Gelsenkirchen/Herne. [sn] Es ist ein kleiner Brief mit großer Wirkung: Die Bürgerinitiative „Für das Hallenbad Eickel“ hat sich an die Schulleitung des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in Gelsenkirchen gewandt, um auf die öffentliche Wortwahl des damaligen Grünen-Stadtverordneten und Lehrers Fabian May hinzuweisen. Prompt folgten heftige Vorwürfe aus der Politik – von „Denunziation“ bis „erheblichem Fehlverhalten“. Das Problem an dieser Empörung: Sie verfehlt die Rechtslage, sie verkennt die pädagogische Verantwortung einer Schulleitung – und sie sendet das denkbar falsche Signal an Bürger:innen, die sich beteiligen.

„Wer austeilt, muss auch einstecken.“

Das ist keine Stammtischregel, sondern demokratische Hygiene.

Kein „Anschwärzen“ beim Arbeitgeber – sondern ein legitimer Hinweis an die Schulleitung

Zunächst zur elementaren Klarstellung, die in der öffentlichen Debatte beharrlich übergangen wurde: Die Schulleitung ist nicht der Arbeitgeber von Herrn May. Dienstrechtlicher Arbeitgeber ist das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregierung Münster. Die Bürgerinitiative hat sich also gerade nicht an den Arbeitgeber gewandt, sondern an die pädagogisch verantwortliche Leitung der Schule – jene Stelle, die für Schulkultur, Vorbildfunktion und das tägliche Miteinander verantwortlich ist.

Warum ist der Weg zur Schulleitung sachlich naheliegend? Weil eine Schule ihre Leitlinien ernst nehmen muss – im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium firmieren sie sichtbar als

„Gemeinschaft leben – Leistung schätzen – Perspektiven schaffen“.

Das Leitbild betont einen respektvollen Umgang, Toleranz und die Vorbildrolle der Lehrkräfte im Lebensraum Schule. Genau diese Werte geraten ins Rutschen, wenn ein Lehrer, zugleich Mandatsträger, in der öffentlichen Auseinandersetzung herabsetzende Formulierungen wählt. Der Hinweis der Bürgerinitiative zielte – legitim – auf diese pädagogische Dimension, auf Kinderschutz im Sinne der Schulkultur und auf die Glaubwürdigkeit der Institution Schule. Das ist kein „Anschwärzen“, sondern die Wahrnehmung berechtigter Interessen im schulischen Kontext.

Von Niedertracht kann hier ebenso keine Rede sein – die Bürgerinitiative hat keinen heimlichen Schlag geführt, sondern einen offenen, institutionellen Weg gewählt, der sich am schulischen Leitbild orientiert.

Zwei Tiefschläge vorweg: Wer austeilt, muss auch einstecken

Die Vorgeschichte ist eindeutig. Fabian May griff die Initiative in aller Öffentlichkeit mehrfach scharf an. Im Volkshaus Röhlinghausen erklärte er:

„Sie hat häufig Fakten verdreht und erfunden, Menschen und Firmen aufs Übelste ruf- und geschäftsschädigend angegangen.“

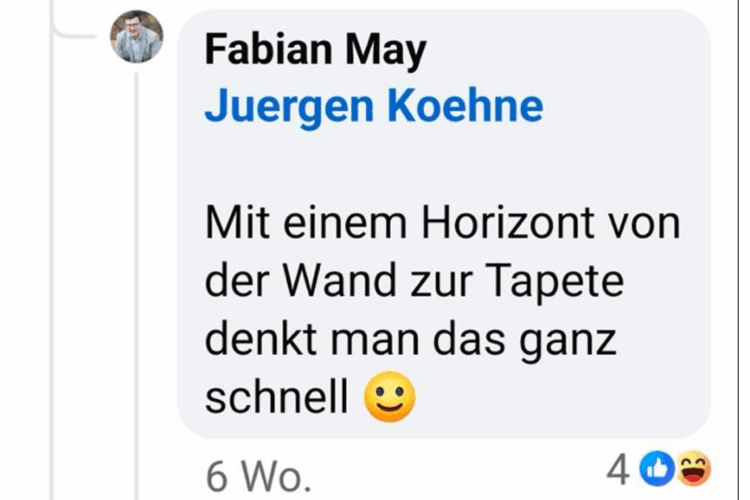

Auf Facebook legte er nach und richtete sich an (BI-Mitglied) Architekt Jürgen Köhne mit den Worten:

„Mit einem Horizont von der Wand zur Tapete denkt man das ganz schnell.“

Das sind keine harten, aber zulässigen Sachargumente, sondern gezielte Herabwürdigungen. Wer so spricht, bewegt sich gefährlich nahe an den Grenzen des rechtlich Zulässigen. Damit war die Initiative in der Defensive. Aber: Sie reagierte nicht mit gleicher Münze, sondern wählte einen institutionellen Weg. Und genau hier liegt der entscheidende, wenn auch feine Unterschied – zumal, wenn man bedenkt, dass der Architekt Köhne in der gegenständlichen Materie ein weit über die Stadtgrenzen Hernes hinaus respektierter und bewanderter Fachmann ist.

Rechtliche Einordnung

Die rechtliche Bewertung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Ehrschutz und Meinungsfreiheit.

Die Facebook-Äußerung „Mit einem Horizont von der Wand zur Tapete …“ ist ein abwertendes Werturteil in einem öffentlichen Kommentar. In der juristischen Literatur wird für derart scharfe Personalabwertungen regelmäßig § 185 StGB als Prüfungsmaßstab herangezogen. Ob hier die Schwelle zur strafbaren Beleidigung überschritten wäre, ist eine Frage der Abwägung – und im konkreten Fall nicht zu entscheiden.

Die Sitzungsaussagen „häufig Fakten verdreht und erfunden“ sowie „Menschen und Firmen … ruf- und geschäftsschädigend angegangen“ sind dem Beweis zugängliche Tatsachenbehauptungen. Für solche Aussagen kommen §§ 186, 187 StGB als abstrakte Bezugspunkte in Betracht. In der politischen Auseinandersetzung gilt zwar ein weiter Schutzrahmen, unbelegte pauschale Vorwürfe können aber rechtliche Risiken begründen.

Politische Rede genießt besonderen Schutz nach Art. 5 GG. Grenzen bestehen bei reiner Diffamierung oder nachweislich falschen Tatsachen. Maßgeblich ist stets die Einzelfallabwägung, wie sie das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung vornimmt.

Wichtig: Für eine strafrechtliche Verfolgung gilt eine Dreimonatsfrist ab Kenntnis der Äußerung. Diese Frist ist abgelaufen. Strafrechtliche Schritte stehen daher nicht mehr offen. Unberührt bleiben zivilrechtliche Wege – etwa eine anwaltliche Abmahnung, eine Unterlassungsklage oder presserechtliche Gegendarstellungen. Sie sind nicht nur zulässig, sondern im politischen Meinungskampf oft die wirksamere Option, um Richtigstellung und Wiederholungsprävention zu erreichen.

„Letztendlich auch ein durchaus gangbarer Weg, die Sache rechtlich final aufzuarbeiten.“

Politische Bewertung: Ein Armutszeugnis für Debattenkultur

Politisch ist die Causa noch gravierender. Statt den Kern der Sache zu diskutieren – die Wortwahl eines Mandatsträgers und die legitime Reaktion einer Initiative – wurde die Bürgerinitiative kollektiv an den Pranger gestellt.

Doch wer Bürger:innen, die sich engagieren, pauschal abwertet, untergräbt die Basis demokratischer Kultur. Bürgerinitiativen sind unbequem, ja. Aber sie sind auch notwendig. Sie stellen Fragen, sie kontrollieren Politik, sie mobilisieren Menschen. Ohne sie verarmt das öffentliche Leben.

Wenn fast der gesamte Rat einer Stadt sich reflexhaft gegen eine Initiative stellt, sagt das weniger über die Initiative als über die Politik aus. Es zeigt: Kritik:er ist/sind nicht willkommen. Nestbeschmutzer sind nicht willkommen. Bessere Ideen sind nicht willkommen. Bürgerschaftliches Engagement ist nicht willkommen. Statt Dialog gibt es Abwehr. Statt Debatte gibt es kollektives Aburteilen. Das ist kein Anstand, das ist politische Bequemlichkeit und Arroganz.

Fazit und Appell: Mehr Respekt, weniger Abwehr

Wer austeilt, muss auch einstecken. Fabian May schlug zweimal verbal zu – ohne Provokation durch die Initiative. Diese reagierte, aber nicht unter der Gürtellinie, sondern auf einem Weg, der institutionell und sachlich nachvollziehbar ist.

Denunziation? Nein. Berechtigtes Interesse? Ja – und noch mehr: eine Pflicht, wenn man Verantwortung gegenüber Kindern, Schulkultur und öffentlicher Debatte ernst nimmt.

Verwerflich ist nicht der Brief der Bürgerinitiative, sondern der Versuch, bürgerschaftliches Engagement zu diskreditieren. Demokratie braucht Widerspruch, braucht unbequeme Stimmen, braucht Initiativen.

Der Rat der Stadt Herne und die Verwaltung täten gut daran, Bürger:innen nicht reflexhaft abzuwehren, sondern ihnen mit Respekt zu begegnen. Wer Engagement diffamiert, verspielt Vertrauen. Wer dagegen Debatten offen führt, gewinnt Glaubwürdigkeit. Das Hallenbad Eickel ist ein Prüfstein dafür, ob Politik und Verwaltung zu diesem Respekt fähig sind. Noch besteht die Chance, das Bild zu korrigieren.

Letztlich spricht das Wahlergebnis der Kommunalwahl 2025 eine deutliche Sprache: Oberbürgermeister Frank Dudda wurde zwar im ersten Wahlgang bestätigt (51,5 %), jedoch auch mit Stimmen aus der AfD-Wählerschaft. Die Grünen landeten weit abgeschlagen im einstelligen Bereich (6,8 %), sodass Fabian May nicht erneut in den Stadtrat gewählt wurde. Dass die SPD nicht wie früher dominierte und der starke Zuwachs der AfD signalisieren ein Vertrauensdefizit gegenüber dem etablierten politischen Personal. Dieses Bild legt nahe, dass Teile der Bürgerschaft sich zunehmend von Rat und Verwaltung distanzieren – weit entfernt von einer Politik, die Bürger:innen als Partner betrachtet statt als Gegner.

Halten wir es mit dem Satz, der Michail Gorbatschow in Bezug auf die Honecker-Regierung zugeschrieben wird:

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

Hinweis der Redaktion: Weder die Herner Grünen, das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, das Schulamt der Stadt Gelsenkirchen als Schulträger noch die Bezirksregierung Münster haben die Fragen unserer Redaktion (vollständig) beantwortet – letztere mit dem Hinweis auf den Datenschutz, der hier jedoch nicht greift, da Herr May als ehemaliger Mandatsträger und Lehrer eine Person des öffentlichen Lebens ist. Wir werden an der Sache dranbleiben und weiter berichten.